The Metropolitan Museum of Art

Period: Edo period (1615–1868) Date: 19th century

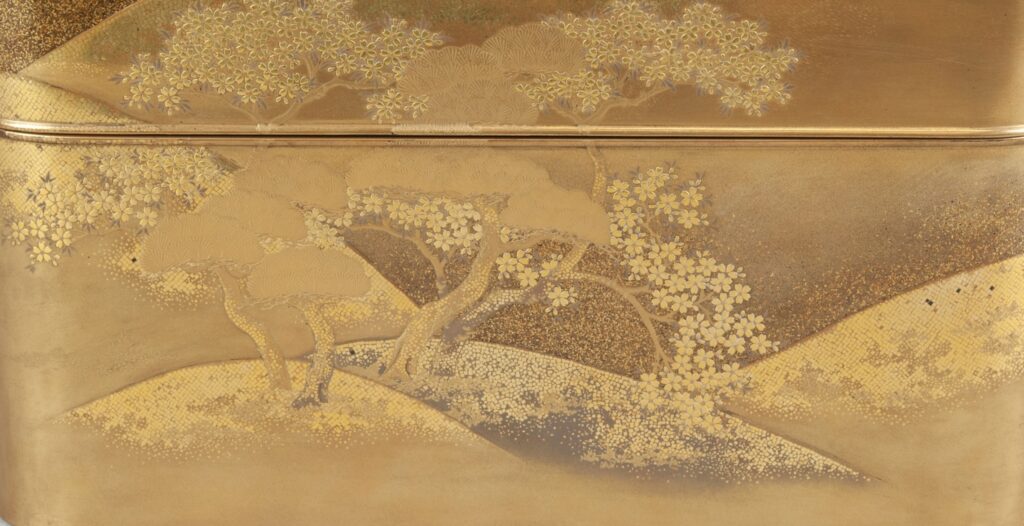

Culture: Japan Medium: Gold and silver maki-e on gold lacquer

Dimensions: H. 4 in. (10.2 cm); W. 7 3/8 in. (18.7 cm); L. 8 1/2 in. (21.6 cm)

吉野山と桜の歌人

「何となく春になりぬと聞く日より心にかかるみ吉野の山」 西行

春になったと聞いた日から、

桜の美しい吉野山のことが、何となく気になってしまう…

伝統的に春立つ日に詠む花といえば、やはり梅の花なのですが、

そこは、桜の歌人といわれるだけの事はあって、

西行の心は、早くも桜の花に向かっています。

『源氏物語』や『徒然草』には、既に桜の花見に関する記述も見られますが、

吉野の桜といえば、やはり、西行のことを思わずにはいられません。

手前にくっきりとした高蒔絵(胡粉などで盛り上げて立体感を出した蒔絵)を配し、

平面に描かれた、連なる遠山の景色に、奥行きを齎しています。

桜の和歌は、おおむね平安時代を境に増えていきますが、

中でも、吉野の桜を愛でた平安〜鎌倉期の歌人・西行法師は、

多くの桜の和歌を遺したことで知られ、

とりわけ吉野の桜を好んで詠みました。

北面の武士(今風にいえばエリート)の道を打ち捨てて、

若くして突然の出家。

俗世を離れて派閥を拒み、桜と月を愛で、旅と歌に生きた彼の人生は、

「願わくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ」と、

自身の詠んだその和歌の通り、ちょうど桜の花が咲き始める

旧暦二月十六日(太陽暦の現在では3月終わり頃)に、幕を閉じます。

西行の生き様は、藤原定家など当時の人々からは勿論のこと、

今なお多くの人々から憧れの眼差しを向けられています。

吉野といえば、「離宮」と「温泉」…?

単なる山の名前だけでなく、今では春の桜を連想させる代名詞となった「吉野山」。

しかし、「吉野」の名は、

最初から「春の桜」で知られていた訳ではありません。

古代には、吉野宮や、冬の雪景色の美しさを詠む和歌が中心でした。

吉野宮とは、飛鳥時代に斉明天皇によって造営された離宮のこと。

既に建物はなく、当時、離宮があったと考えられる場所にそれらしい跡が残るのみですが、応神天皇、雄略天皇の頃から行幸記録が『日本書紀』に残っているなど、古い時代の日本では知られていた場所です。

壬申の乱で蜂起する前に、大海人皇子(後の天武天皇)が一時身を潜めた地でもあります。

この天武天皇の妻であり、

百人一首の「春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山」の和歌で知られる

持統天皇は、即位中に足繁く吉野宮に通っていた事が記されています。

なぜ上代の天皇たちは、これほど吉野宮を訪ねたのか。

奈良国立文化財研究所で主任研究官を務めた小笠原氏は、

現地の遺跡付近の温泉経営者から、1959年の伊勢湾台風で被害を受けた際の復旧工事で、

地面を1.3mほど掘ったところ、温泉が湧いたという話を聞いた事から、

「吉野宮でも、建設時に温泉が湧いたのではないか?」と仮説を立てています。

そして当時の温泉は、穢れを清める潔斎の場であった事から、持統天皇らは、

禊の神事を重ねて、心身を清め、回復させていたのではないか、と考えられています。

また、古来からの自然崇拝・山岳信仰と外来の仏教思想とが結びつき、飛鳥の頃に生まれたと伝わる修験道は、平安時代に隆盛を極め、時の皇族・貴族たちが、競って吉野の金峯山詣をするようになります。

有名なところでは、藤原道長もその一人です。

道長が金峯山詣の際に埋納したという「長徳四年紺紙金字経」は、現在、日本の重要文化財に指定されています。

このように、吉野の山は、桜の見事な景勝地として知られる以前は、信仰や修験の地として注目されていました。

雪から桜へ、変わる人々のイメージ

「朝ぼらけ 有明の月と見るまでに 吉野の里に 降れる白雪」坂上是則

明け方の、空が仄明るくなる頃、夜明けまで残って輝く有明の月かと思うほど、吉野の里には、明るい白雪が降っている…

こちらも百人一首にも採られた事で有名な和歌ですが、もとは古今和歌集の和歌です。

古今集の冬の部には、この「朝ぼらけ…」のように、吉野の雪を詠んだ和歌が多くあります。

平安の頃までは、吉野山は、修験や信仰、雪の冬景色など、桜以外の特徴がよく知られていましたが、

おおむね平安以降から、次第に、桜の名所として広く注目されるようになりました。

吉野山は、時代によってイメージは変わりながらも、

西行や松尾芭蕉などの著名な文人たちのみならず、

多くの人々を魅了し、現代までその名を馳せることとなります。

今では各地に広く咲いている「ソメイヨシノ」の姿と共に、吉野といえば桜のイメージが強いと思いますが、吉野山のさまざまな顔に触れる機会となれば幸いです。

折角、吉野山の話が出てきたので、つい長くなってしまいました。

前置きがとても長くなってしまいましたが…

閑話休題

さて今回は、そんな「吉野といえば桜」が一般化した時代の、

桜咲く吉野山をモチーフにした香箱です。

*****

漆芸技術の黄金期の逸品

こちらの作品は、METの公式サイトではシンプルに「Box with Design of Cherry Blossoms at Mount Yoshino (吉野山の桜の意匠の箱)」と書かれています。

ただ、香箱と見ても良いと考えられる作品のため、日本語では「吉野桜蒔絵香箱」と意訳した仮名を当ててご紹介したいと思います。

これは歴史的にも漆芸の技術と精緻さが極めて高かった時代の、

トップクラスの技術をもって作られたことが一瞥で分かる香道具です。

現代ではレーザーカッターなどもありますが、この時代はまだ電気すら普及していないので、勿論そんな便利な道具は使えません。

満開の桜と、散り落ちた花びらの絨毯を、極小の蒔絵と截金(切金)で表現しています。

截金とは、金や銀などの箔を小さく切ったものを貼り付ける、伝統的な漆芸の装飾技法の一つです。

平安時代の仏像でも、国内であれば奈良にほど近い京都・浄瑠璃寺の四天王立像のように、特に状態がいい物であれば、当時の截金が一部に残っている様子をこの目で確認することができます。

この截金は、金泥や銀泥をつけた筆で紋様を描くよりも、ずっと手間のかかる代物ながら、筆で描いたものとは全く違う表情を生み出すことができます。

腕のいい漆芸家の截金は、比べてみると一目瞭然で、際立って美しく、適当にパラパラと金粉を撒いているわけではなく、絶妙なバランスをとって箔が配されています。

違和感がない、というのは、技術が高い証拠と言えるでしょう。

拡大してみると、金銀や箔の形・細かさをを使い分けて、桜や棚引く霞など、異なる対象の色彩や遠近感を表現していることがわかりやすくなります。

このような1ミリあるのかどうかの極小の箔が、人の目と手によって精緻に並んでいる様子を見れば、ある種の狂気を感じずにはいられません。

ただし、狂気的な超絶技巧で作られた美術工芸品は、何も日本の専売特許というわけではないと思います。

Period: Late Archaic Date: early 5th century B.C.

Culture: Etruscan Medium: Gold, glass, rock crystal, agate, carnelian

例えば、例えば古代エトルリアの金細工など、狂気的芸術性を感じる素晴らしい極小の細工物があります。

紀元前に作られたものですし、箔よりも、扱いはもっと難しい事でしょう。

個人的には、極小の細工物がどこの国の専売特許かという話よりも、小さな作品の中に惜しみなく手をかけて、作り手の魂を吹き込んだような極小の細工物に、古今東西を問わず人々が心を惹かれてしまう、ということに興味を感じます。

*****

「香箱」は、何に使う道具?

お香(の中でも特に香木)を入れておく為の箱なので、

「香箱」と言う…

と、ほとんどの辞書や説明には書いてあると思います。

これは確かにそうなのですが、

だからといって、

必ずしも実際に香木が入っていた、香木を入れるために作られたかと言えば、

そうではありません。

お香どころか、何も入れないままにしておくケースも多々あります。

むしろ、何も入れないことの方が、圧倒的に多いと思います。

どういう意味かというと…

香箱は、実は必ずしも実用(=香木を収納する箱)を大前提として作られたお道具ではない、という事です。

香道という雅味ある遊びの気配を感じさせる美しい調度品の一種として、

実用を前提にせず作られる事は多々あります。

特に、香道が歴史上最も盛んであり、漆芸技術も極めて高い状態にあった、

江戸時代の腕利きの漆芸作家からすれば、「香道具」は創作意欲を掻き立て、

挑戦しがいのある創作上の優れた「お題」の一つであったと考えられます。

また、格調の高い贈り物として、香道具、その中でも、香箱が選ばれるケースもあります。

香箱はその姿も見目麗しく、その由緒も、申し分なく雅味に溢れているので、

海外の要人などへの贈り物としても好まれていました。

つまり、特に香道を嗜んでいる人・お香を保管する人に限定して、差し上げるわけではありません。

元々はお香を入れる道具だが、別にお香を入れないといけないわけではない、

優れた技術で作られた日本風の美しい調度品、という位置付けです。

唯々美しい蒔絵の箱として、何に役立てるわけでもないコレクションとなるか、

香木とは全く関係ない大切な物を入れるか…といったところでしょう。

香箱とは言っても、必ずしも香木を収納する目的で作られたとは言い難いのです。

お香を入れないのに「香箱」と呼んでもいいのか?

当然、お香(香木)を入れないのに香箱と呼んでいいのか?という疑問も出てくるかと思われますが、

結論から言うと、全く問題ありません。

私は、この不思議な状況を説明する際に、

香箱とよく似た例として、印籠を取り上げて説明することにしています。

Case (Inrō) with Design of Weeping Cherry Tree

The Metropolitan Museum of Art

Period: Edo (1615–1868) or Meiji period (1868–1912)

Date: 19th century

印籠とは何かといえば、辞書や本などで調べれば、

「薬などの小さな物を入れて携帯するための道具」と記されていることでしょう。

では、印籠は必ずしも薬入れや小物入れとして、

普段使いすることだけを目的に作られたのでしょうか?

必ずしもそうではありません。

その時代の素晴らしい芸術家達は、印籠という一つの創作上のお題を使って、

己のセンスと技術をありったけ注ぎ込んだような目を見張る作品や、個性豊かな作品を数多く生み出しています。

この傾向は、漆芸技術が飛躍的に高まる江戸以降、特に強く見受けられます。

さらに、印籠は、優れた美術工芸品として、

日本的な特徴を備えた高級な御手土産として、

諸外国の賓客や要人への贈り物にされることもありました。

Case (Inrō) with Design of Two Tengu (Goblins) with Knapsack and Gourd,

under a Cherry Tree

The Metropolitan Museum of Art

Period: Edo period (1615–1868) Date: 18th–19th century

香箱の位置付けは、このような印籠の扱われ方と、非常によく似ているのです。

香箱は、分類すれば装飾系と実用系の両方の性質を持ちますが、

特に江戸以降の作品は、それほど実用を目的とされていない、

それでいて第一級の技術で隙のない卓越した作品も多く現存しています。

何も実用的であることだけが素晴らしいことではありません。

これといって何かの役に立つわけでもないが、

第一級の技術で作られた、唯々美しい物を、唯々愛でることは、

最高の贅沢の一つと言えるでしょう。

一人か二人で、静かに眺める桜も見事な物ですが、このご時世、

桜の美しい春のよき日に、いつも通りお花見に行きたいけれど、様々なご事情で、それが叶わない方も少なくないと思います。

古の人々が思いを馳せてきた、吉野山の桜を思い浮かべながら、

丹精込めて作られた、桜の蒔絵でお花見をするのも良いかもしれません。

◾︎主な参考文献:

『検証 奈良の古代遺跡』小笠原好彦 著(吉川弘文館)

ゲノム解析で解き明かすソメイヨシノのルーツ 〜全国のソメイヨシノの源流が上野恩賜公園に〜(かずさDNA研究所)https://www.kazusa.or.jp/news/pr20220316/